指導:櫛田 啓准教授(工学研究科 化学・生物工学専攻 生物機能工学分野)

生物に関する研究とその応用を工学の立場から研究することを目的とする生物機能工学に関する様々な実験(1.遺伝子の特異的増幅・解析 2.DNAチップによるALDH2遺伝子SNP型判定 3.プロテアーゼによるタンパク質の分解 4.遺伝子の塩基配列の違いを利用しDNAを光らせるDNA可視化実験)を行った。

|

|

|

指導 :是津信行准教授(工学研究科 マテリアル理工学専攻 斉藤永宏研究室)

超撥水性を持つ蓮の葉の凹凸構造を走査型電子顕微鏡により観察し、蓮の葉の超撥水性を人工的に模倣するために、紙やガラス板の表面にSAM処理およびマイクロ波プラズマ処理を行い、凹凸構造を作製した。さらに水滴を使った接触角測定から、処理表面の撥水性の評価を行った。

|

|

|

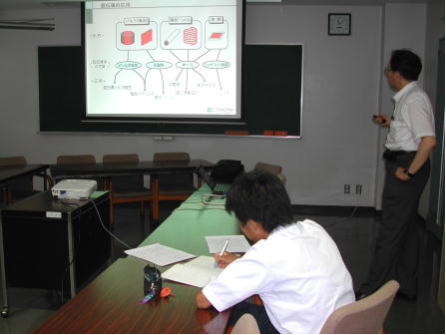

指導:石原 卓准教授(工学研究科 計算理工学専攻 計算流体力学グループ)

身のまわりにある空気や水の流れは、その非線形性のため非常に複雑である。本研究では、振り子運動のシミュレーションや、空気の3次元での可視化などを行い非線形な力学の挙動についてさらに、スーパーコンピュータによる並列計算にも取り組んだ。その過程でプログラミングの基礎的知識の講義も受けた。

|

|

|

指導:生田博志教授(工学研究科 結晶材料工学専攻 生田研)

高温超伝導体(液体窒素温度77K以上で超伝導になる物質)YBa2Cu3O7-δバルクを固相反応法で合成しX線回折により格子定数を求め、さらに電気抵抗測定、磁気浮上実験を行い、ゼロ抵抗、完全反磁性の確認を行った。また、鉄系超伝導体BaFe2(As,P)2薄膜のX線回折、組成分析を行い格子定数を求め、さらに電気抵抗測定によりゼロ抵抗を確認した。

|

|

|

指導:榎田洋一教授(工学研究科マテリアル理工学専攻 原子力化学工学研究室)

抽出剤Bis(2-ethylhexyl)phosphate(HDEHP)を用いた溶媒抽出法により,リチウムイオン電池に含まれるLi,Mn,Co,Niの分離を行い、pHによる分配比の違いについて調べた。 |

|

|

指導:古橋 武教授(工学研究科 計算理工学専攻 複雑システムグループ)

アセンブラ言語を使った、マイコンへのプログラミングによるLED、ステッピングモータ、液晶ディスプレイの制御を通し、最もポピュラーなPICマイコン(PIC16F84A)を使って、アセンブラ言語を基礎から学び、プログラミングの実習を行った。さらに自由課題として神経衰弱のプログラミングに取り組んだ。

|

|

|

指導:高倉弘喜教授(情報基盤センター 高倉研究室)

最近増加しているマルウェア(悪意のあるソフトウェア)の感染活動を自動マルウェア解析システムという仮想実行環境を使って複数のマルウェアの挙動を効率的に観測した後、そのうちの1つについてネットワーク通信を手動観測することにより、IRCを通じて指令を受け取り、実行ファイルやデータファイルをダウンロードして、迷惑メールを大量送信するというマルウェアの一連の挙動を観測することができた。

|

|

|

指導:宇野洋二教授(工学研究科 機械理工学専攻 生体システム制御グループ)

人の脳は、JERK(躍度)最小モデルに基づいて手先等をどう動かすか決めているという仮説が提案されており、実際、手先の運動軌道は脳に命令された通りJERK最小軌道になっているのか、経由点を設定した場合はどういう運動の特徴がみられるのかを人の腕の運動について考察を行った。

|

|

|

指導:桶野 励准教授(工学研究科 機械理工学専攻 超精密工学グループ)

生産システムにおいて,複数の製造方法から最も良い計画を選択する問題として,川渡クイズを取り上げ、問題を論理的に考えるために記号をもちいた状況の表現方法を考え、個別の状況に対して条件を満たすものを選別し,2つの状況の遷移関係を調べた.最後に,カーナビゲーションシステムでも利用される最短ルートの検索方法であるダイクストラ法を利用して,最適な計画を手に入れる方法を調べた.

|

|

|

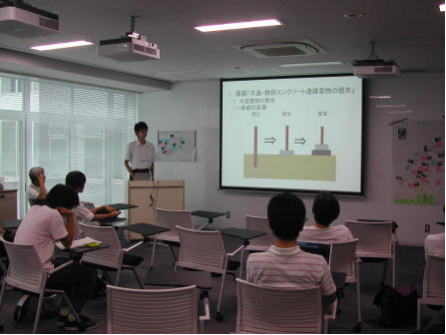

指導:護 政史准教授(環境学研究科 都市環境学専攻 建築学コース)

鉄筋コンクリートが日本に広がっていった歴史や経緯、国内に建設されている鉄筋コンクリート造の建物を文献調査し、また鉄筋コンクリートの中の鉄筋の本数や入れ込まれ方が強度にどのような影響を及ぼすのか調べた。また、10階建てのIB電子館の屋上でたった6人が同時に連携して体を揺らす(体重移動)だけで体に感じるほどの振動を建物全体に与えることが超高感度の地震計(微動計)により観測された。

|

|

|

指導:中村光廣准教授(理学研究科 素粒子宇宙物理学専攻 基本粒子研究室)

素粒子研究では原子核乾板を用いて素粒子の軌跡を観測する。原子核乾板が発達する以前は霧箱という装置が用いられた。過飽和状態の箱の中に放射線を入射すると、放射線に沿って液滴を作る。この液滴の筋が放射線の軌跡として観察される。霧箱の原理を学んだ後、実際に霧箱を組み立て、観察実験を繰り返した。時間をかけて実験を行うことで、生徒間の活発な意見交換をうみ、有意義な体験になった。

|

|

|

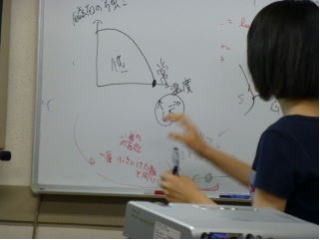

指導:和田信雄教授(理学研究科 物質理学専攻(物理系)極低温量子物性研究室)

超低温の世界では物質は常温と異なる振る舞いをする。超低温での物質の物理的性質を調べるために,液体ヘリウムを用いて超低温下の諸現象を観察したり、種々の物質の抵抗率や磁場の強さなどを測定した。プレゼンテーションの質疑応答では磁場の強さと磁気モーメントの関係についてホワイトボードで説明するなど、研修で得た知識を十分に活用できた。 |

|

|

指導:神山 勉教授(理学研究科 物質理学専攻(物理系) 生体超分子物理研究室)

光の波動性を用いた物質の分析。結晶に光を照射して得られた反射光を偏光顕微鏡で観察すると、結晶の構造を調べることができる。実際の実習では、初日に蛋白質を合成し、2日かけて結晶を成長させたのち、これを観察する。最初は通常の光学顕微鏡で結晶を観察し,適当な試料を選んで偏光顕微鏡で反射光の偏光の様子を観察した。

|

|

|

指導:ステファン・イレ教授(理学研究科 物質理学専攻(化学系) 量子化学グループ)

理論的にフェノールフタレインの発色の仕組みを考察するために、構造最適化計算と励起状態計算を行った。計算結果によると酸性条件下では無色、塩基性条件下ではオレンジ色になるという、実験に近い結果が得られた。

|

|

|

指導:阿波賀邦夫教授(理学研究科 物質理学専攻(化学系)分子機能科学研究室)

有機高分子膜の合成とプルシアンブルー類似体を使用した2次電池の作成を行った。また作った2次電池の充電前と充電後の電圧と電流を比較した。

|

|

|

指導:吉岡泰教授(理学研究科 生命理学専攻 植物発生学グループ)

植物の葉や根の形づくりに関与するCRLタンパク質は、葉緑体やミトコンドリアに送り届けられるが、どこに宛先が書かれているかは分からない。そこでCRLタンパク質の一部を欠失させて、そのタンパク質がどの細胞小器官に送り届けられるのかを解析した。

|

|

|

指導:木下俊則教授(理学研究科 生命理学専攻 植物生理学グループ)

孔辺細胞には青色光受容体フォトトロピンが存在し、青色光に依存した気孔開口を誘導する。この青色光応答について、植物の光屈性、葉緑体光定位運動、免疫検出などの実験を行った。また、植物の反応について気孔開度測定やGFP蛍光顕微鏡観察の実験も行った。 |

|

|

指導:溝口明教授(理学研究科 生命理学専攻 発生生物学グループ)

カイコの卵巣を無菌培養しエクジステロイドによるBIGFLP(カイコガIGF様ペプチド)の分泌を調べた。また、BIGFLP分泌とインスリンシグナルとの関係を、インスリンシグナル阻害剤を用いて調べた。

また、ショウジョウバエの視細胞における色素顆粒運動に関わる因子の変異体探索を行った。

|

|

|

指導:東山哲也教授(理学研究科 生命理学専攻 生殖分子情報学グループ)

植物(トレニア)の受精と雌雄配偶細胞についての相互関係を観察する。また緑色蛍光タンパク質GFPを用いて、遺伝子がどの細胞で発現しているか、タンパク質がどこに局在しているのかを明らかにした。

|

|

|

指導:福島和彦教授(生命農学研究科 生物圏資源学専攻 森林科学研究室)

「バイオマス変換」の実験として、セルロースの側鎖を化学修飾して溶剤溶解性を付加し、透明フィルムを作成した。また、ブナ脱脂木粉のニトロベンゼン酸化を行い、バニリンを得た。

|

|

|

指導:山本直之教授(生命農学研究科 生物機構・機能科学専攻水圏動物学研究室)

魚類の脳の外形や染色を行った脳切片の観察、およびパッチクランプ法に続いて蛍光色素を投与 して単一のニューロンの形態の観察を行った。

|

|

|

指導:中野秀雄教授(生命農学研究科 生命技術科学専攻 分子生物工学研究室)

落葉樹のコンポストからセルロース資化細菌を単離し、16sRNAをPCRで増幅させ、配列を解析することで、細菌の種類を同定した。

指導:吉村徹教授(生命農学研究科 応用分子生命科学専攻 生体高分子学分野)

D-セリンデヒドラターゼという酵素を、NADH-乳酸脱水素酵素カップリング法により測定した。また、温度の変化や亜鉛の有無による酵素反応の違いを調べた。 |

|